司法試験予備試験とは?

この記事を読んでいる方は、司法試験予備試験について興味を持っている方や、これから受験しようと考えている方でしょう。

司法試験予備試験に合格するためには、司法試験予備試験がどのような試験なのかを知ることが第一歩です。

この記事さえ読めば、司法試験予備試験がどのような試験で、どうすれば合格することができるのかを知ることができます。

最後まで読むことで司法試験予備試験合格に向けた第一歩を踏み出しましょう!

1 司法試験予備試験とは

司法試験予備試験とは、

①合格することで司法試験の受験資格を得ることができる試験であり、

②弁護士、検察官、裁判官という法曹になるための最短ルートの入り口となる試験

です。

司法試験法第5条では

司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者(筆者注:「法科大学院の課程を修了した者」のこと)と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。

と定められています。

法科大学院の課程を修了することが司法試験の原則ルートですが、その法科大学院の課程を修了した者と同等の知識があることを証明するための試験です。

そのことによって、司法試験予備試験を合格した方には、司法試験の受験資格が与えられることとなります。

1−1 司法試験予備試験は法曹になるための最短ルート

司法試験予備試験は、誰でも受験することが可能です。

原則ルートである法科大学院は、法科大学院を受験する1年が必要であり、さらに在学中に2年ないし3年の課程を経なければいけません。

しかし、司法試験予備試験であれば誰でも受験することができますので、1年目に合格することができれば、翌年にいきなり司法試験を受験することも可能です。

以前とは異なり、現在では法科大学院の3年生に在学しているときに司法試験を受験することができるようになりましたので、以前より1年分、予備試験との差は短くなりましたが、それでも予備試験の方が早いことに変わりありません。

しかも、予備試験合格者の司法試験合格率は、91.34%とされています(令和元年度〜令和6年度)。

一方で、予備試験合格者を除いた司法試験受験生全体の合格率は34.83%です(令和6年度)。

つまり、予備試験合格者の方が司法試験にも合格しやすく、法曹になるための最短ルートと言えるのです。

令和における受験資格「予備試験合格者」の合格率

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和6年度 | 475人 | 441人 | 92.84% |

| 令和5年度 | 353人 | 327人 | 92.63% |

| 令和4年度 | 405人 | 395人 | 97.5% |

| 令和3年度 | 400人 | 374人 | 93.5% |

| 令和2年度 | 423人 | 378人 | 89.36% |

| 令和元年度 | 385人 | 315人 | 81.81% |

| 平均 | 406.8人 | 371.6人 | 91.34% |

1−2 司法試験との違いは?

司法試験と司法試験予備試験の試験内容自体は大きく異なりません。

違いは以下のとおりです。

私の感覚で言えば、司法試験予備試験がハーフマラソンだとすると、司法試験が30キロメートル走というイメージです。

ハーフマラソンで一定のタイムを出さなければ30キロメートル走に出場できないという感じです。

司法試験がフルマラソンではないというのがポイントで、予備試験との違いはあるものの、2倍の差というほどでもないというのが実感です。

2 司法試験予備試験の試験内容

司法試験予備試験は、短答式試験、論文式試験、口述試験の3段階の試験があります。

司法試験予備試験に合格するためには、これらの3段階の試験を順番に合格していき、同一年に全て合格しなければなりません。

短答式試験に合格して論文式試験に不合格だった場合には、翌年の予備試験では短答式試験から合格し直す必要があります。

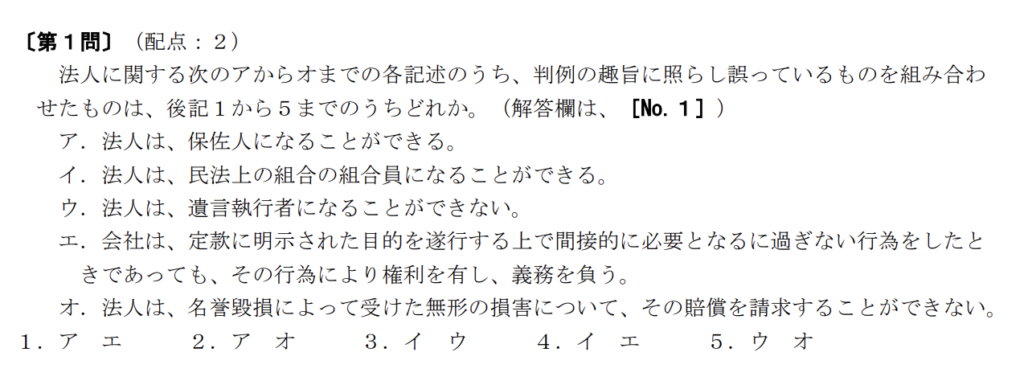

3 短答式試験

短答式試験は、短文の問題文が出題されて、その問題文の内容が合っているか、間違っているかを解答するマークシートタイプの試験です。

基本的に行うべきことは、問題文の内容が合っているか間違っているかを判断することですが、2択ではありませんので、当てずっぽうであたるものではありません。

- 短文の問題文が4つほど並べられて、そのうち合っているもの(間違っているもの)を1つ選ぶ問題

- 短文の問題文が5つほど並べられて、そのうち合っているもの(間違っているもの)の個数を解答する問題

- 短文の問題文が3つ並べられて、3つそれぞれが合っているか間違っているかの組み合わせのうち、正しいものを解答する問題。

など様々な解答形式があります。

3−1 短答式試験は8科目

短答式試験の科目は、

- 憲法

- 行政法

- 民法

- 商法

- 民事訴訟法

- 刑法

- 刑事訴訟法

- 一般教養科目

の8科目です。

司法試験法第5条2項

2 短答式による筆記試験は、次に掲げる科目について行う。

一 憲法

二 行政法

三 民法

四 商法

五 民事訴訟法

六 刑法

七 刑事訴訟法

八 一般教養科目

一般教養科目というのは、法律とは関係ない、人文科学や英語などから出題される問題です。

この科目のみ40問の中から20問を選んで回答することができます。

言葉で説明するよりも実際の問題を見てみてください。

予備試験合格者でもまともに解答できる人が多いわけではないので、あまり気にしなくてOKです。

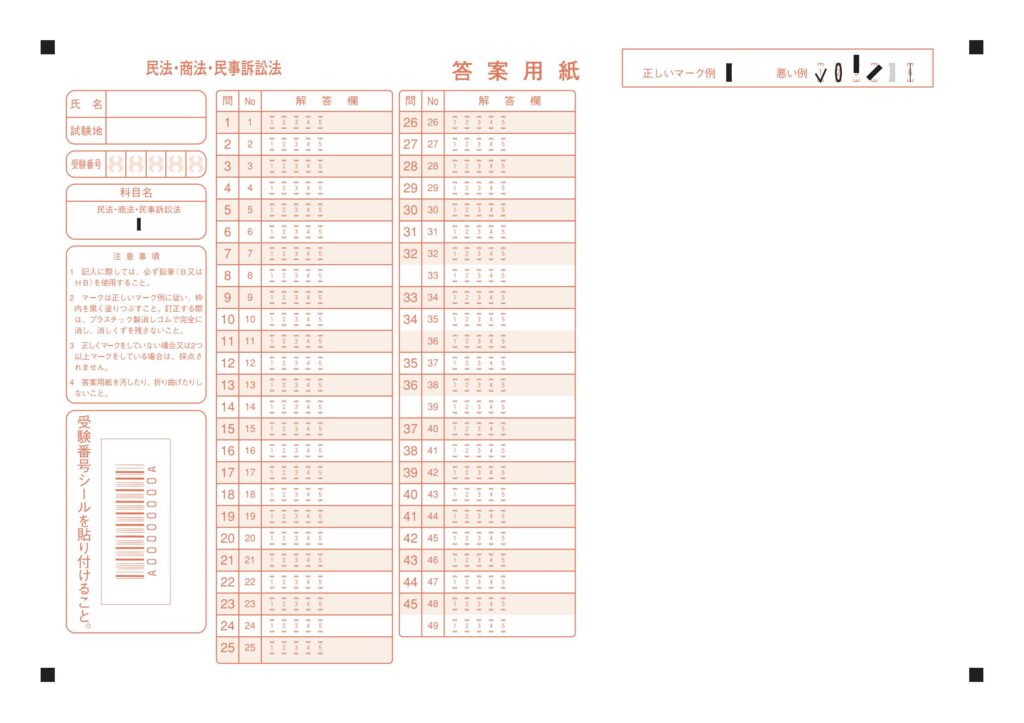

3−2 短答式試験の試験時間は1時間か1時間30分

短答式試験は、科目毎に行われるわけではなく、

という4つの時間割に分けられて実施されます。

例えば、民法・商法・民事訴訟法の時間には、民法と商法と民事訴訟法の問題文が記載された問題冊子とマークシートが配布され、時間内に問題を解ききることになります。科目毎に出題される場所は分かれているので、どの科目の問題かと悩むことはありません。

試験時間については、

憲法・行政法と刑法・刑事訴訟法はそれぞれ試験時間が1時間ずつ

民法・商法・民事訴訟法と一般教養科目はそれぞれ試験時間が1時間30分ずつ

となります。

一般教養科目だけは1科目で1時間30分あり、それ以外の科目は1科目あたり30分ずつ与えられるものと理解しておくのがよいでしょう。

| 試験時間 | 試験科目 |

| 9:45〜11:15(1時間30分) | 民法・商法・民事訴訟法 |

| 12:00〜13:00(1時間) | 憲法・行政法 |

| 14:15〜15:15(1時間) | 刑法・刑事訴訟法 |

| 16:00〜17:30(1時間30分) | 一般教養科目 |

3−3 短答式試験の合格点のライン

短答式試験の満点は270点となっています。

一般教養科目以外の科目が30点満点で、一般教養科目のみ60点満点となっております。

短答式試験の合格点は150点台後半から180点前半くらいとなります。

ちなみに、令和6年度の合格点は165点でした。

なぜ合格点のラインが変動するかというと、

・論文式試験の受験者数に合わせて合格点を変動させている

・問題の内容によって平均点が変動しうる

ということが理由と推測されます。

およそ受験者数の20%強、短答式試験の合格者数で2700人前後となるように合格点のラインが設定されているようです。

受験者の心情としては180点を目指すことになります。

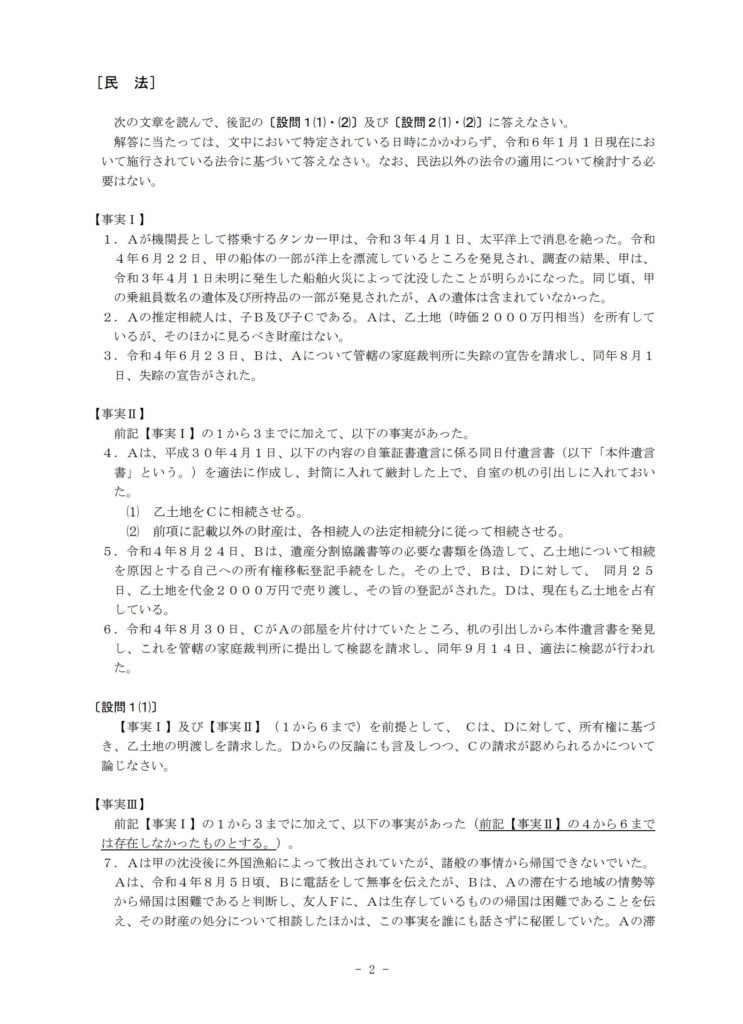

4 論文式試験

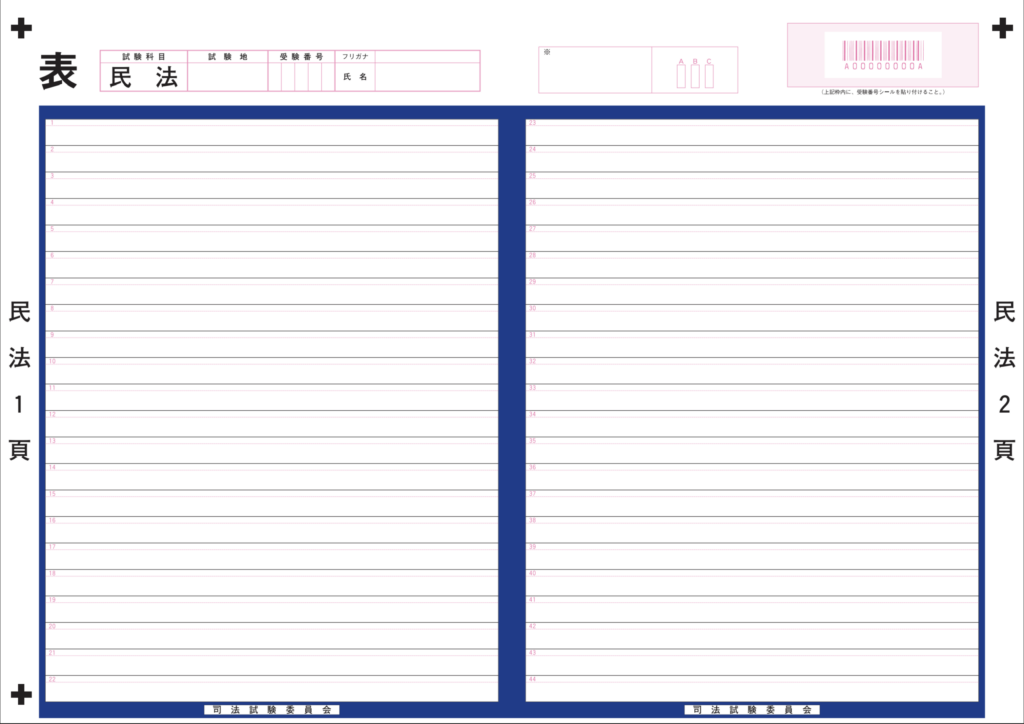

論文式試験は、A4サイズで2ページ前後の法律について問題となっている事例問題が出題され、問題文の指示に従って記述式で解答する試験です。

解答用紙もA4サイズ換算で4ページあり、4ページいっぱいに記載する必要はありませんが、問題文が長い関係で、ある程度の量を記載する必要があります。

司法試験予備試験の中では最も難易度が高いとされている試験です。

4−1 論文式試験は9科目

論文式試験の試験科目は

- 憲法

- 行政法

- 民法

- 商法

- 民事訴訟法

- 刑法

- 刑事訴訟法

- 選択科目

- 法律実務基礎科目

の9科目です。

選択科目は、

- 倒産法

- 租税法

- 経済法

- 知的財産法

- 労働法

- 環境法

- 国際関係法(公法系)

- 国際関係法(私法系)

の8科目のうち、予備試験に出願するときに申請した1科目のみを受験することになります。

法律実務基礎科目は内部で民事と刑事に分かれていますが、試験自体は1科目という扱いです。

令和3年度までは論文式試験に一般教養科目もありましたが、現在では廃止されています。

4−2 論文式試験の試験時間は1時間10分から3時間30分

論文式試験も短答式試験と同様に科目毎に行われるわけではなく、

という5つの時間割に分けて実施されます。

例えば、民法・商法・民事訴訟法の時間には、民法と商法と民事訴訟法の問題文が記載された問題冊子と回答用紙(A4サイズ4枚分×3科目分)が配布され、時間内に問題を解ききることになります。科目毎に出題される場所は分かれているので、どの科目の問題かと悩むことはありません。

試験時間については、

憲法・行政法と刑法・刑事訴訟法はそれぞれ2時間20分ずつ

民法・商法・民事訴訟法は3時間30分

選択科目は1時間10分

法律実務基礎科目は3時間

となっております。

1科目あたり1時間10分ずつ与えられており、法律実務基礎科目だけは3時間あると理解しておくのがよいでしょう。

| 試験日 | 試験時間 | 試験科目 |

| 1日目 | 9:30〜11:50(2時間20分) | 憲法・行政法 |

| 13:15〜15:35(2時間20分) | 刑法・刑事訴訟法 | |

| 16:30〜17:40(1時間10分) | 選択科目 | |

| 2日目 | 9:30〜12:30(3時間) | 法律実務基礎科目(民事・刑事) |

| 14:00〜17:30(3時間30分) | 民法・商法・民事訴訟法 |

3時間30分ある民法・商法・民事訴訟法の時間帯は、司法試験のよりも長くなるのでとても疲れます。

試験の時間だけで言えば司法修習後の二回試験の方が圧倒的に長いのですが、濃さで言うと、予備試験の民事系が一番疲れました。

4−3 論文式試験の合格点のライン

論文式試験の合格点は230点〜255点くらいとなります(令和元年度〜令和6年度)。

論文式試験の採点は相対評価で行われているため、この基準が分かりづらいかと思います。

受験者数の割合でいうと、上位17、18%の合計点を取った方が合格していることとなります。

司法試験と異なり、科目別の足きりというものがないため、総合点がいくらかで合格ラインが決められることになります。

5 口述試験

口述試験は、千葉県浦安市の法務省浦安総合センターで行われる、口頭で問題文を読み上げられて、即座に口頭で回答をするという試験です。

司法試験委員会によれば「口述試験は、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用いて行われるもの」とされています。

人格や態度を見られる試験ではなく、あくまで法律知識を試すための試験となっています。

5−1 口述試験は2科目

口述式試験の試験科目は、

- 法律実務基礎科目(民事)

- 法律実務基礎科目(刑事)

の2科目のみです。

実際には例年、弁護士倫理という弁護士としてどのようにあるべきかという倫理を問われる質問が民事か刑事のどちらかで問われます。

弁護士倫理についてはいずれ個別の記事で解説したいと思います。

5−2 口述試験の試験時間はおよそ10分

口述試験は2日間の試験です。

全受験生が半分に分けられて、1日目に法律実務基礎科目(民事)を受験する人と法律実務基礎科目(刑事)を受験する人に分かれます。

1日目に法律実務基礎科目(民事)を受験した人は2日目は法律実務基礎科目(刑事)を受験します。反対に1日目に法律実務基礎科目(刑事)を受験した人は2日目は法律実務基礎科目(民事)を受験します。

口述試験は、全受験生が一か所に集められて、順番に一人ずつ試験が実施されます。

1人あたりの時間は1科目あたりおよそ10分程度です。

同時並行で何部屋かで行われますが、それでも半日程度はかかります。

受験が終わったらこれから受験する人とは接触ができない状態で退出することとなります。

5−3 口述試験の合格点のライン

口述試験の合格点は例年119点となっております。

論文式試験と同じく明確な採点基準があるわけではないのですが、

司法試験委員会からは以下のような採点方針と運用が公表されています。

1 採点方針

法律実務基礎科目の民事及び刑事の採点は次の方針により行い,両者の間に不均衡の生じないよう配慮する。

(1) その成績が一応の水準を超えていると認められる者に対しては,その成績に応じ,63点から61点までの各点

(2) その成績が一応の水準に達していると認められる者に対しては,60点(基準点)

(3) その成績が一応の水準に達していないと認められる者に対しては,59点から57点までの各点

(4) その成績が特に不良であると認められる者に対しては,その成績に応じ,56点以下2 運用

(1) 60点とする割合をおおむね半数程度とし,残る半数程度に61点以上又は59点以下とすることを目安とする。

(2) 61,62点又は58,59点ばかりでなく,63点又は57点以下についても積極的に考慮する。3 合否判定方法

法律実務基礎科目の民事及び刑事の合計点をもって判定を行う。

口述試験において法律実務基礎科目の民事及び刑事のいずれかを受験していない場合は,それだけで不合格とする。

基準点が60点ですので、

両方の科目でどちらも基準点に満たない点数を取らなければ、まず合格する。

ということになります。

6 司法試験予備試験のスケジュール

令和7年度の司法試験予備試験のスケジュールをご紹介します。

- 試験公告

令和6年12月13日(金) - 願書交付

令和7年2月17日(月)〜令和7年3月14日(金) - 願書受付

令和7年3月3日(月)〜令和7年3月14日(金) - 短答式試験

令和7年7月20日(日) - 短答式試験合格発表

令和7年8月7日(木) - 論文式試験

令和7年9月6日(土)、7日(日) - 論文式試験合格発表

令和7年12月18日(木) - 口述試験

令和8年1月24日(土)、25日(日) - 最終合格発表

令和8年2月5日(木)

このように1年間かかる試験となっております。

試験自体は土日に行われるため、社会人の方でも受けやすい日程となっております。

7 司法試験予備試験の合格者数と合格率

司法試験予備試験の合格者数は、例年400名程度となっております。

短答式試験の合格率が約20%、論文式試験の合格率が約3%、最終合格率も約3%となります(いずれも受験者数全体に対する各試験の合格者の割合)。

最終合格率3%というのが予備試験が難関試験であるといわれる理由です。

参考までに令和6年司法試験予備試験の合格者データをご紹介します。

| 受験者数 | 短答合格者数 | 論文合格者数 | 最終合格者数 |

| 12569人 | 2747人 | 462人 | 449人 |

8 司法試験予備試験に合格するために必要なこと

司法試験予備試験に合格するために必要なのは、

です。

なぜこれらが必要かとされているかというと、これらが本来法科大学院で身につくとされている能力だからです。

もう少しイメージを持ちやすいように解説しますと、

基本的な法律に関する知識と理解をもち、その知識や理解をもとに、事例問題を分析して適切な解答を表現できる能力

が必要と言えるでしょう。

予備試験に合格した方は司法試験に合格しやすく、司法試験に合格すれば法曹となれるのですから、法律相談に来た人に適切な回答ができる能力が必要であるといえばよりイメージをしやすいでしょう。

9 司法試験予備試験に合格するための勉強時間

司法試験予備試験に合格するために必要な勉強時間は2000時間〜と言われています。

もちろん、どれだけ集中して効率よく勉強できたかによって必要な勉強時間は左右されることになります。

どのように集中して効率よく勉強できるかは以下の記事で解説しておりますので、参考にしてみてください。

10 司法試験予備試験に合格することの大きなメリット

10−1 司法試験に合格する可能性が極めて高い

司法試験予備試験の合格者で司法試験に合格する人の割合は、約91%となっています。

これは極めて高い数字と言えるでしょう。

司法試験予備試験に合格する実力をつけるということは、司法試験でもほぼ合格することができる実力があるということになります。

10−2 弁護士の就職で有利になる

司法試験予備試験に合格した方は、五大法律事務所や著名な法律事務所での採用過程に乗ることができます。

通常は、東大京大慶大などの大学卒であるか、超上位法科大学院を修了した人でなければそもそも五大法律事務所や著名な法律事務所などの採用では目にかけてもらうことすらできません。

しかし、予備試験に合格した方であれば、学歴が非常に優れていなくてもとりあえず説明会や採用面接に呼んでもらうことが可能です。

五大法律事務所や著名な法律事務所以外でも、司法試験予備試験の難易度ゆえに司法試験予備試験合格者には法律的な知識面や思考力の担保として評価されます。

能力的な面の担保となるので、あとは人柄やマッチングの問題となりますので、それだけで他の就活生よりも有利と言えるでしょう。

10−3 法科大学院の費用がかからない

あまり重視されることはないですが、一番重要なメリットは、法科大学院の学費とその間の生活費などがかからないことでしょう。

法科大学院の学費は、未修者コースで約200万円、既修者コースとなると約300万円です。

もちろん学費だけでなく、その間にそれなりに高い教科書などを買う必要があります。

既修コースを経由したとしても、2年間の生活費は240万円程度にはなるでしょう。

法科大学院に入ってしまえば、バイトなどをしている余裕はほとんどありませんから、その間の収入は途絶えることになります。

社会人の方が一念発起して法曹を目指すとしても、2年間収入が途絶えてしかも400万円以上がかかることは避けたいかと思います。

費用を抑えられるというのは予備試験の大きなメリットと言えるでしょう。

11 司法試験予備試験についてよくある質問

・誰が受験できますか

司法試験予備試験には特別な受験資格がありません。学歴などに関係なく誰でも受験することが可能です。

・受験回数に制限はありますか

司法試験と異なり、誰でも受験することが可能です。

・法科大学院に行きながらでも受験できますか

法科大学院に行きながらでも受験することが可能です。実際に令和6年度には法科大学院に在学中の方が547名出願しています。

法科大学院の在学中に司法試験を受験することができるようになったとしても、予備試験を練習代わりにすることや、就職活動を考えて受験することも可能です。

・途中で不合格だった場合には、翌年はどこから受験しますか

途中で不合格となった場合には、翌年は短答式試験から受験し直すことになります。

例えば、論文式試験に合格しても口述試験で不合格となった場合には、翌年は口述試験からではなく、短答式試験からの受験となります。

・働きながらでも合格できますか

令和6年度予備試験では89名が合格しています。働きながらでも合格することは可能です。

具体的には以下の記事をご覧ください。

・独学でも合格できますか

独学で合格することも可能ですが、合格するまでの時間や合格する確率を考えると予備校を上手く利用することをお勧めしています。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

12 まとめ

司法試験予備試験は、法科大学院を修了せずとも司法試験の受験資格を得られる、法曹への最短ルートとなる試験です。

短答式、論文式、口述の3段階があり、同一年度に全て合格する必要があります。

難関ではありますが、合格者の司法試験合格率は約91%と非常に高く、法科大学院に通うよりも学費を抑えられ、就職活動でも有利になるなどのメリットがあります。

受験資格は特になく、誰でも挑戦可能です。試験は年1回行われ、合格には約2000時間の勉強時間が必要と言われています。

このブログでは司法試験予備試験を受験する方を真剣に応援しています。

計画的に司法試験・予備試験に合格することをモットーとして、いろいろな解説をしていますので、ぜひ他の記事も読んでみてください!

コメント